大肠腧针刺角度通常为直刺1-1.5寸,深度需根据患者体型调整。具体操作涉及直刺法、斜刺法、个体差异、穴位解剖层次及临床适应症五个关键因素。

大肠腧常规采用垂直进针,深度约1-1.5寸约25-40毫米,针尖抵达竖脊肌深层为宜。直刺可刺激足太阳膀胱经气,适用于腰背痛、肠腑功能紊乱等症,进针时需避开腰椎横突,以产生酸胀得气感为度。

体质瘦弱或腰椎间隙狭窄者可选择向脊柱方向45度斜刺,深度控制在0.8-1.2寸。斜刺能减少刺伤肾脏风险,同时通过透刺作用影响督脉经气,对腰椎间盘突出伴肠道症状有协同疗效。

肥胖患者针刺深度可达1.5-2寸,儿童及消瘦者不超过1寸。实际操作需结合皮下脂肪厚度、肌肉发达程度调整,以针感传导至腹部或下肢为有效刺激标准。

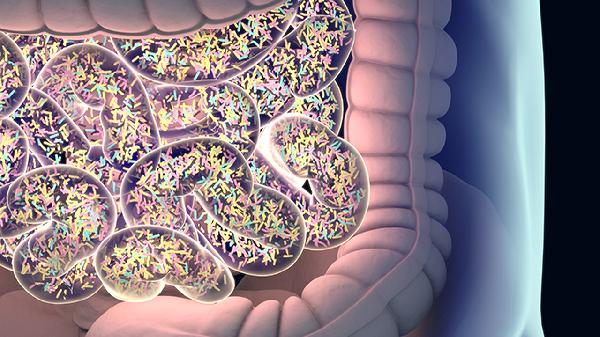

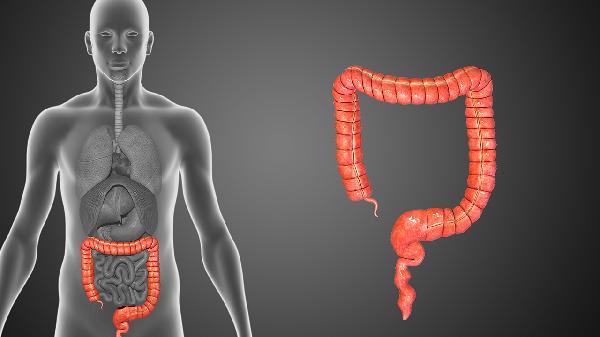

大肠腧位于第四腰椎棘突下旁开1.5寸,针刺依次穿过皮肤、浅筋膜、背阔肌、竖脊肌。过深可能触及腰丛神经或腹膜,引发放射痛或内脏不适,需严格掌握"得气即止"原则。

该穴位主治便秘、腹泻等肠道疾病,配合天枢、上巨虚效果更佳。急性肠痉挛宜浅刺快针,慢性肠功能失调可深刺留针,但需排除腰椎结核、局部感染等禁忌症。

针刺大肠腧后建议静卧15分钟,避免立即弯腰或剧烈运动。日常可配合艾灸该穴位增强疗效,取穴时采用俯卧位使腰部肌肉放松。治疗期间注意腹部保暖,饮食宜清淡易消化,慢性肠道疾病患者可每日按摩穴位3-5分钟作为辅助调理。操作需由专业医师执行,自行针刺可能导致气胸或神经损伤等严重后果。

2025-05-29

2025-05-29

2025-05-29

2025-05-29

2025-05-29

2025-05-29

2025-05-29

2025-05-29

2025-05-29

2025-05-29