针灸一般不会直接引起贫血,但可能因体质敏感或操作不当导致短暂头晕。贫血患者可在专业医师指导下接受针灸治疗,常用穴位包括足三里、血海、三阴交等。

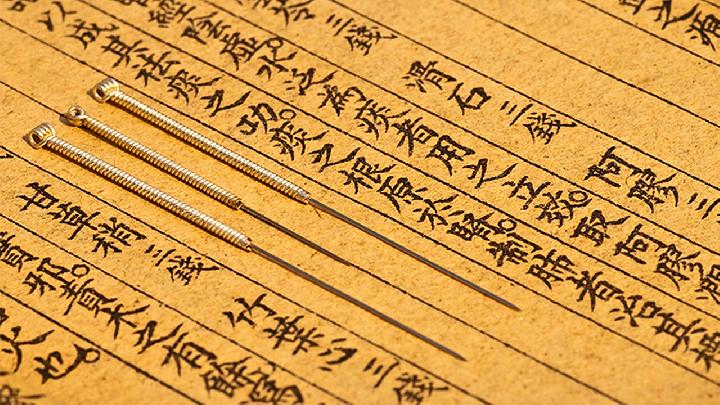

中医理论中贫血多属"血虚证",与脾肾亏虚相关。针灸通过刺激经络调节气血运行,本身不会造成血液流失或红细胞减少。传统针刺采用一次性无菌针具,规范操作不会引发失血性贫血。

针刺后头晕可能与晕针反应有关,常见于初次接受治疗、空腹或精神紧张者。中医认为这与"气机逆乱"相关,表现为面色苍白、冷汗等,平卧休息后多能自行缓解。

针对贫血的针灸治疗常选取健脾生血穴位。足三里属胃经合穴,能增强脾胃化生气血功能;血海为脾经要穴,可改善血液循环;三阴交能同时调理肝脾肾三脏气血。

重度贫血伴血红蛋白低于60g/L时应慎用针灸。凝血功能障碍者需评估出血风险,避免刺络放血等特殊针法。治疗前后建议监测血压、心率等生命体征。

针灸治疗贫血需配合综合调理。可联合艾灸关元、气海等穴位温补元气,配合当归、熟地等中药膳补益气血。建议治疗期间保持规律作息,避免过度劳累。

贫血患者接受针灸治疗期间,建议每日摄入猪肝、菠菜、红枣等含铁丰富食物,配合八段锦等柔缓运动促进气血运行。治疗前后避免空腹,保持情绪平稳。若出现持续心悸、眩晕等症状应及时告知医师调整方案,必要时需结合现代医学检查明确贫血病因。中医调理贫血通常需要连续治疗2-3个月,每周2-3次为宜。

2024-09-28

2024-09-28

2024-09-28

2024-09-28

2024-09-28

2024-09-28

2024-09-28

2024-09-28

2024-09-28

2024-09-27