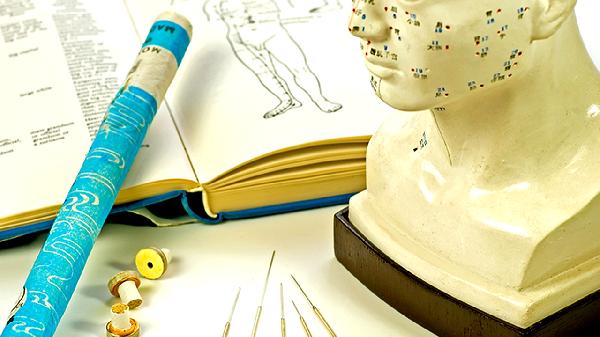

针灸疗法通过刺激经络穴位调节气血平衡,可治疗疼痛类疾病、神经系统疾病、消化系统疾病、妇科疾病及亚健康状态,主要优势包括无药物副作用、整体调理和双向调节作用。

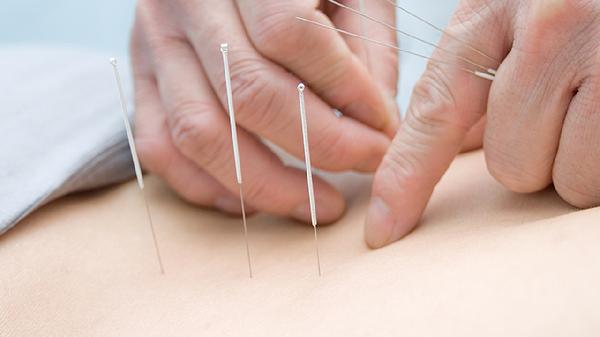

针灸对各类疼痛症状具有显著疗效,尤其适用于偏头痛、三叉神经痛等神经性疼痛,以及颈椎病、腰椎间盘突出引发的慢性疼痛。通过刺激特定穴位可促进内啡肽释放,阻断痛觉传导通路,临床常选取合谷、足三里等镇痛要穴。国际疼痛研究会已将针灸列为慢性疼痛管理的推荐疗法。

针对面神经麻痹、中风后遗症等神经系统疾病,针灸能改善局部微循环,促进神经修复。百会、风池等穴位配合电针刺激,可显著提升神经传导速度。世界卫生组织研究显示,针灸治疗贝尔氏面瘫有效率可达85%以上。

功能性消化不良、慢性胃炎等消化系统疾病可通过针灸中脘、天枢等穴位调节胃肠蠕动。针刺能双向调节胃酸分泌,改善脾胃虚弱症状。临床观察表明,针灸配合艾灸对肠易激综合征腹泻型患者症状缓解率达76%。

针灸对月经不调、痛经、更年期综合征等妇科问题有独特优势。三阴交、关元等穴位能调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,平衡雌激素水平。研究显示针灸治疗原发性痛经有效率超过80%,且无激素疗法的副作用。

作为亚健康状态干预手段,针灸可通过刺激大椎、足三里等穴位提升白细胞活性,调节T细胞亚群比例。定期针灸保健能降低感冒频率,改善慢性疲劳综合征,对过敏性疾病也有辅助治疗效果。

针灸后建议保持穴位局部清洁,24小时内避免接触冷水。治疗期间应保证充足睡眠,配合八段锦、太极拳等舒缓运动增强疗效。饮食宜清淡温补,可适量食用山药、红枣等健脾食材。不同体质人群需在专业医师指导下制定个性化治疗方案,通常10-15次为1疗程,慢性病患者建议按季节进行巩固治疗。注意选择正规医疗机构进行操作,晕针者可采用卧位针刺,孕妇及出血体质者需谨慎施针。

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15