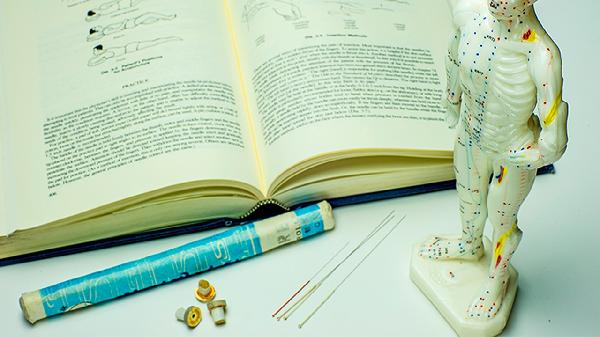

针灸治疗频率通常建议每周1-3次,一个月可进行4-12次。具体次数需根据病情严重程度、体质差异及治疗阶段调整,慢性病调理可适当增加频次,急性症状缓解后逐渐减少。

针灸作为中医外治法,其治疗频次需遵循个体化原则。对于急性疼痛或运动损伤,初期可能需要连续3-5天每日施针以疏通经络,待症状缓解后改为隔日治疗。慢性疾病如颈椎病、失眠等,常规以每周2-3次为宜,持续治疗2-3个月后可视恢复情况调整为每周1次巩固疗效。体质虚弱者应适当延长间隔,避免过度刺激耗伤正气。

特殊人群需特别注意频次控制。孕妇、高龄老人及儿童针灸间隔不应少于3天,每次选穴宜少而精。三伏天进行冬病夏治时,可集中进行10次左右的天灸疗法。部分神经系统疾病如面瘫,发病初期需每日针灸配合电针刺激,但单次治疗时间应控制在20分钟以内。

针灸后应注意保暖避风,24小时内避免接触冷水。治疗期间保持规律作息,配合八段锦等柔缓运动有助于气血运行。饮食宜清淡温补,可适量食用山药、红枣等健脾食材。若出现晕针、皮下淤血等情况应及时告知医师调整方案,治疗间隔期间可通过按压合谷、足三里等穴位自我保健。

2025-06-13

2025-06-13

2025-06-13

2025-06-13

2025-06-13

2025-06-13

2025-06-13

2025-06-13

2025-06-13

2025-06-13