艾灸对女性妇科疾病具有温经散寒、活血化瘀、调节内分泌等作用,适用于痛经、月经不调、慢性盆腔炎等常见病症。主要作用机制包括改善局部血液循环、增强免疫力、平衡激素水平等。

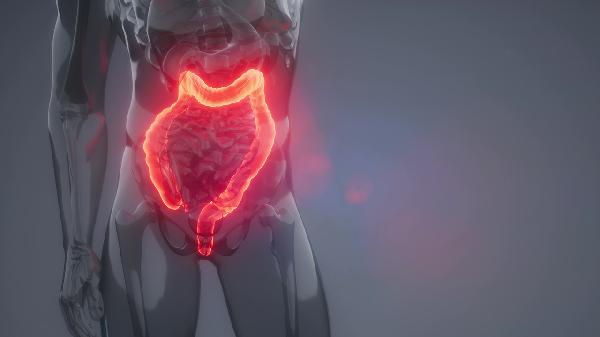

艾灸通过燃烧艾条产生的温热刺激穴位,能有效驱散胞宫寒邪。中医认为寒凝血瘀是痛经、月经后期等病症的重要病机,艾灸关元、气海等穴位可促进子宫收缩舒张功能,缓解小腹冷痛。临床观察显示,规律艾灸3个月经周期后,原发性痛经患者疼痛程度显著降低。

艾叶的辛温药性配合热力渗透,能化解盆腔淤血状态。对于慢性盆腔炎引起的下腹坠胀、腰骶酸痛,艾灸八髎穴、子宫穴可促进炎症吸收。研究证实艾灸能使盆腔血流速度提升20%-30%,加速代谢废物排出,改善组织粘连。

艾灸特定穴位可影响下丘脑-垂体-卵巢轴功能。针对多囊卵巢综合征的月经稀发问题,艾灸三阴交、肾俞穴能调节促黄体生成素水平,恢复排卵功能。动物实验表明艾灸可使雌激素受体表达趋于正常,对更年期潮热盗汗也有改善作用。

艾烟中的挥发成分具有抗菌抗病毒效应。反复发作的阴道炎患者配合艾灸足三里、中极穴,能提高阴道黏膜IgA分泌,重建菌群平衡。艾灸后自然杀伤细胞活性可维持48小时以上,对HPV感染等免疫相关妇科问题有辅助防治价值。

艾灸通过经络传导调整全身气血运行。针对压力型月经失调,艾灸太冲、肝俞穴能疏解肝气郁结,改善经前乳房胀痛、情绪波动等症状。临床常用隔姜灸神阙穴治疗功能性子宫出血,通过调节自主神经功能减少异常出血量。

建议配合当归生姜羊肉汤等温补膳食,经期前后避免生冷饮食。可选择八段锦、回春功等柔缓运动促进气血流通,月经量多者艾灸时间不宜超过15分钟。慢性妇科疾病患者需坚持2-3个月经周期的系统调理,急性感染期间应暂停艾灸并及时就医。注意选择优质陈艾条,施灸后4小时内避免接触冷水,阴虚火旺体质者需在医师指导下控制灸量和频次。

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21