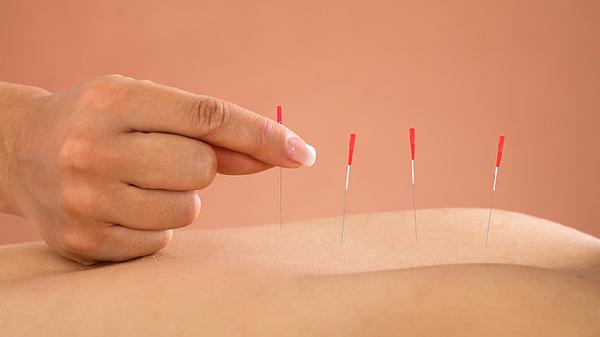

针灸治疗在规范操作下通常安全无副作用,可能出现的情况主要有局部淤青、短暂性疲劳、晕针反应、感染风险及原有症状暂时性加重。

针刺过程中毛细血管轻微损伤可能导致皮下出血,表现为针孔周围青紫色瘀斑。中医认为这是经络疏通过程中的正常反应,通常3-5天可自行吸收。体质虚弱或服用抗凝药物者更易出现,操作前应告知医师身体状况。

部分患者治疗后出现嗜睡、乏力等"得气反应",与机体调动正气修复失衡状态有关。建议治疗后适当休息,避免立即进行高强度活动。气血两虚体质者可通过配合艾灸足三里穴缓解。

空腹、紧张或敏感体质者可能出现头晕、冷汗等晕针现象。医师会立即起针并让患者平卧,饮用温糖水即可缓解。预防措施包括治疗前适量进食、保持情绪平稳,初次针灸建议采取卧位手法。

使用非一次性针具或消毒不彻底可能引发感染。正规医疗机构均严格执行"一人一穴一针"制度,针刺前后用75%酒精棉球消毒。糖尿病患者等免疫力低下人群需特别注意观察针眼愈合情况。

风寒湿痹患者治疗后可能出现疼痛短暂加剧,属"瞑眩反应"范畴。这是体内病邪外排的表现,通常24小时内减轻。若持续超过48小时或出现发热,应及时复诊调整治疗方案。

针灸后建议保持针眼处干燥6小时,避免当日游泳或蒸桑拿。配合饮用红枣枸杞茶补益气血,适度练习八段锦促进经气运行。治疗期间忌食生冷辛辣,规律作息有助于增强疗效。选择具备医疗机构执业许可证的正规中医机构,由持有中医医师资格证书的专业人员操作,可最大限度规避风险。慢性病患者应完整告知病史,治疗过程中出现心慌、恶心等异常反应需立即告知医师。

2025-04-13

2025-04-13

2025-04-13

2025-04-13

2025-04-13

2025-04-13

2025-04-13

2025-04-13

2025-04-13

2025-04-13