艾灸后皮肤发红通常属于正常反应,可能由局部温度刺激、气血运行加速、体质敏感、操作不当或潜在皮肤问题引起。

艾灸时艾条燃烧产生的热力直接作用于皮肤表层,局部毛细血管受热扩张导致充血现象。这种生理性反应类似热敷后的皮肤潮红,通常伴随轻微灼热感,在停止艾灸后1-2小时内会自然消退。使用隔姜灸或隔蒜灸时,因介质阻隔作用,发红程度会相对减轻。

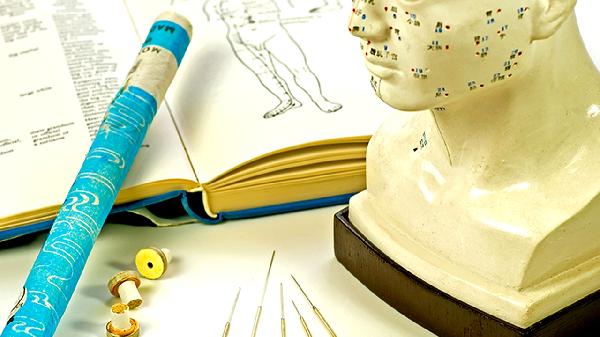

中医理论认为艾灸可激发经络之气,促进局部气血流通。当体内寒湿瘀阻较重时,施灸后可能出现明显潮红甚至红斑,这是阳气驱散寒邪的外在表现。此类反应常见于关元穴、足三里等保健穴位,通常伴随局部温暖舒适感。

阴虚体质或皮肤敏感者更易出现显著红晕。这类人群体表毛细血管通透性较高,对温热刺激反应强烈,可能出现边界清晰的红色灸斑。建议初次艾灸时选择温和灸法,控制单次施灸时间在10分钟以内。

施灸距离过近或时间过长会导致热力积聚。当艾条与皮肤间距小于3厘米时,可能造成浅表烫伤性红斑,触摸有刺痛感。正确的悬灸应保持5-7厘米距离,以受灸者感觉温热无灼痛为宜。

少数情况下,红斑可能是接触性皮炎或荨麻疹的表现。这类病理反应多伴随瘙痒、丘疹或水肿,常见于对艾烟过敏者。糖尿病患者因微循环障碍,施灸后易出现持久性红斑,严重时可能发展为水疱。

艾灸后出现皮肤红晕时,可饮用菊花枸杞茶清热滋阴,避免抓挠刺激皮肤。保持施灸部位清洁干燥,48小时内不宜接触冷水。若红斑持续24小时不褪或出现水疱、溃烂,需暂停艾灸并就医检查。日常可选择气海穴、肾俞穴等保健穴位进行温和灸,配合八段锦锻炼可增强体质耐受性。阴虚火旺者建议在医师指导下搭配太溪穴、三阴交等滋阴穴位施灸。

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22