中医并非不建议针灸,但针灸操作不当或体质不适宜时可能产生风险。针灸的潜在危害主要有感染、晕针、局部血肿、脏器损伤、症状加重等五类情况。针灸作为中医外治法需严格遵循辨证施治原则,由专业医师操作。

使用未消毒针具或操作环境不洁可能导致皮肤感染。糖尿病患者、免疫力低下者更易出现感染扩散。规范针灸需采用一次性无菌针具,施针前后需用酒精棉球消毒皮肤。出现红肿热痛等感染征兆时应立即就医。

初次针灸或体质虚弱者可能出现头晕、恶心、出冷汗等晕针现象。这与精神紧张、空腹状态或针刺手法过强有关。施针前应进食适量食物,保持平卧位,医师应采用轻刺激手法。发生晕针需立即起针并采取头低脚高位。

针刺误伤毛细血管会导致皮下瘀血,常见于凝血功能障碍或服用抗凝药物者。面部等血管丰富区域更易出现血肿。轻微血肿可冷敷处理,严重血肿需压迫止血。针灸前应告知医师服药史及出血倾向。

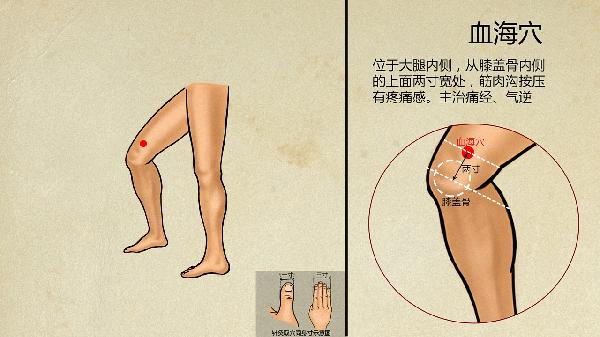

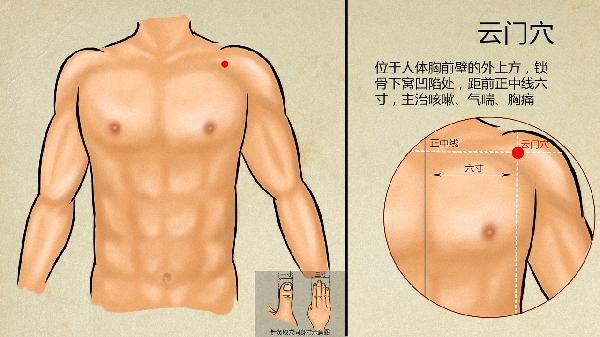

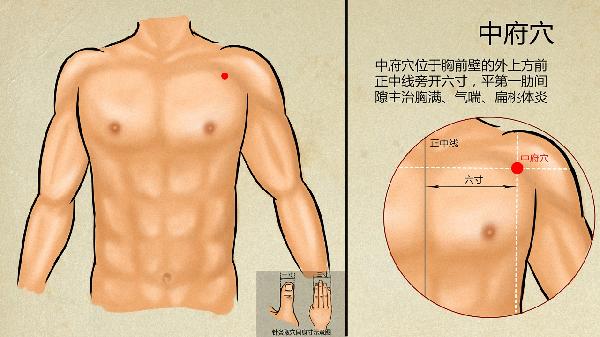

胸背部穴位针刺过深可能伤及肺脏导致气胸,表现为突发胸痛、呼吸困难。腹部穴位操作不当可能刺中肠道。这些严重并发症多因非专业人员操作或体位变动导致。必须由熟悉解剖结构的医师控制进针深度。

实热证患者过度刺激可能助长邪火,气血虚弱者频繁针灸可能耗伤正气。癫痫发作期、皮肤溃疡处禁止施针。孕妇腰骶部、合谷穴等特定穴位可能引发宫缩。辨证错误或穴位配伍不当会导致原有病症加剧。

针灸作为国家非物质文化遗产,其安全性建立在专业操作基础上。建议选择具有医疗机构执业许可证的机构,由持有中医医师资格证书的医师施治。针灸后应避免立即洗澡、剧烈运动,保持针孔清洁干燥。治疗期间出现心慌、发热等异常反应需及时复诊。合理运用针灸可调节气血、平衡阴阳,但需遵循个体化治疗原则,不可盲目追求针刺强度与频次。

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20

2025-06-20