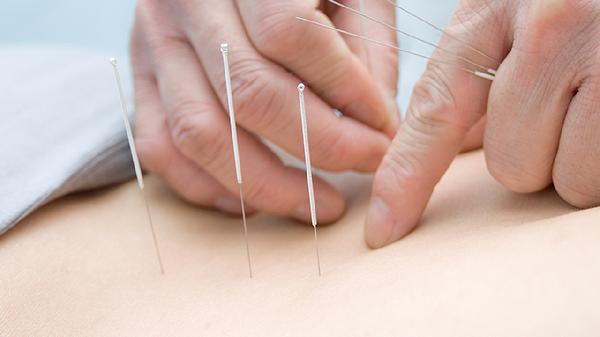

针灸治疗可以促进神经损伤后的功能恢复,主要通过刺激特定穴位改善局部血液循环、调节神经功能、减轻炎症反应等方式发挥作用。神经受损后针灸治疗需根据损伤类型、程度及个体差异制定方案,常用穴位包括合谷、足三里、阳陵泉等。

针灸通过刺激穴位可扩张毛细血管,增加受损神经周围的血流量。针刺时产生的机械刺激能促使血管活性物质释放,如缓激肽和前列腺素,这些物质有助于改善神经组织的缺血缺氧状态。临床观察发现,针刺后神经支配区域的皮温常有明显升高,这与微循环改善直接相关。

针灸对周围神经和中枢神经系统均有双向调节作用。低频电针可促进神经轴突再生,高频电针则能抑制异常放电。动物实验显示,针刺坐骨神经损伤模型大鼠的环跳穴,可使受损神经的传导速度提高约30%,这与促进髓鞘修复和轴突再生有关。

神经损伤后局部常出现炎性水肿,针灸通过下调肿瘤坏死因子-α等促炎因子表达,上调神经营养因子分泌来减轻炎症。临床采用隔姜灸大椎穴治疗臂丛神经损伤,能显著降低患者血清中的白细胞介素-6水平,缓解神经根水肿压迫症状。

针灸可激活雪旺细胞增殖,加速神经内膜管形成,为轴突再生提供支架。研究发现电针足三里能使神经生长因子表达增加2-3倍,这种神经营养作用对挤压伤、牵拉伤等轴突断裂型损伤尤为关键。配合梅花针叩刺患肢末端效果更佳。

通过刺激对侧相应穴位建立代偿通路,帮助重建神经肌肉控制。面神经麻痹患者采用透刺法连接地仓与颊车穴,能促进面部表情肌协同收缩。治疗后期配合头皮针运动区刺激,可强化大脑皮层对受损神经的再支配能力。

神经损伤后除针灸治疗外,建议配合适度康复训练。早期可进行被动关节活动度维持,待肌力恢复至3级后转为主动抗阻训练。饮食宜多摄取富含维生素B族的糙米、蛋黄等食物,避免辛辣刺激。保持规律作息,每晚用艾叶煮水熏洗患肢有助于温通经络。治疗期间须定期进行肌电图复查,动态评估神经恢复情况。若出现肌肉明显萎缩或6个月无改善,需考虑结合其他治疗手段。

2021-08-12

2021-08-12

2021-08-12

2021-08-12

2021-08-12

2021-08-12

2021-08-12

2021-08-12

2021-08-11

2021-08-11