中医治疗丙肝需辨证施治,主要采用清热解毒、疏肝健脾、活血化瘀等治法,配合中药汤剂、针灸、食疗等综合干预。丙肝在中医属“胁痛”“黄疸”等范畴,多与湿热毒邪、肝郁脾虚、气滞血瘀等因素相关。

根据证型选用不同方剂。湿热蕴结证可用茵陈蒿汤加减,含茵陈、栀子、大黄等清热解毒利湿;肝郁脾虚证可用逍遥散加减,含柴胡、白芍、白术等疏肝健脾;气滞血瘀证可用血府逐瘀汤加减,含桃仁、红花、当归等活血化瘀。需由中医师根据舌脉象调整组方,避免自行用药。

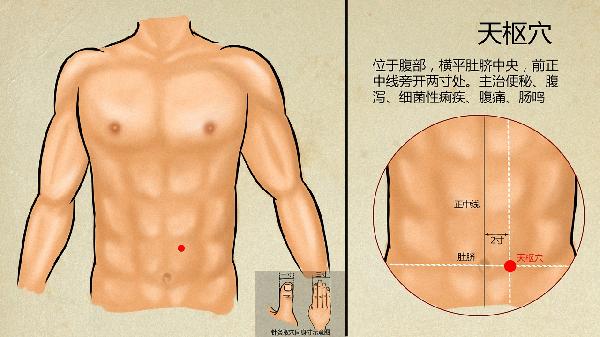

选取肝俞、足三里、太冲等穴位疏通肝经气血。湿热证加阴陵泉、三阴交清热利湿;脾虚证加脾俞、中脘健脾和胃;血瘀证加膈俞、血海化瘀通络。可采用电针或艾灸,每周治疗3-5次,配合中药增强疗效。

湿热证宜食薏苡仁、赤小豆、冬瓜等利湿食材;肝郁证可用玫瑰花、陈皮泡水疏肝解郁;血瘀证可少量食用山楂、黑木耳活血。忌辛辣油腻,控制高糖高脂饮食,避免加重肝脏代谢负担。

肝主疏泄,情绪抑郁会加重病情。可通过八段锦、太极拳等舒缓运动调畅气机,保证充足睡眠,避免熬夜伤肝。必要时配合耳穴压豆调节自主神经功能。

急性期或病毒载量高时,建议优先采用西医抗病毒治疗。中医辅助可减轻干扰素引起的乏力、纳差等副作用,改善肝功能指标。稳定期以中医整体调理为主,定期监测病毒RNA及肝脏超声。

中医治疗需坚持3-6个月以上,期间定期复查肝功能与病毒学指标。避免饮酒、滥用药物等伤肝行为,注意餐具消毒防止传染。若出现黄疸加深、腹水等进展表现,应及时联合西医干预。日常可饮用菊花决明子茶清肝明目,但不可替代正规治疗。

2025-04-20

2025-04-20

2025-04-20

2025-04-20

2025-04-20

2025-04-20

2025-04-20

2025-04-20

2025-04-20

2025-04-20