运动性疲劳可通过科学休息、营养补充、中医调理、物理疗法和心理调节缓解。

运动后立即停止活动,采取静态休息或低强度放松运动如散步10分钟,促进乳酸代谢。睡眠保证7-8小时,深睡眠阶段有助于肌肉修复。建议采用分段休息法,每运动1小时休息15分钟,避免连续高强度训练。

运动后30分钟内补充碳水化合物和蛋白质,如香蕉搭配酸奶,促进糖原合成。电解质饮料可补充流失的钠钾元素,缓解肌肉痉挛。中医推荐黄芪枸杞茶补气,或饮用含人参、麦冬的复方汤剂。

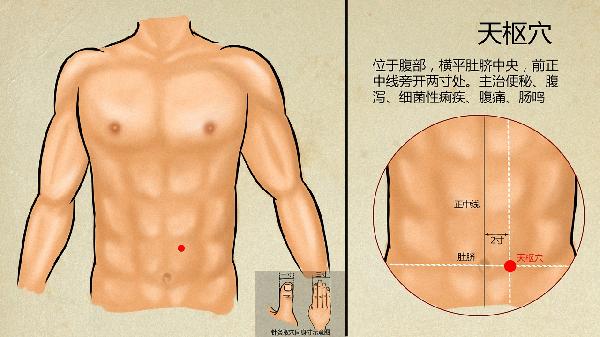

艾灸足三里穴可增强脾胃功能,加速代谢废物排出。推拿采用揉捏法放松腓肠肌,点按肾俞穴改善腰膝酸软。药浴使用艾叶、红花等药材,水温40℃浸泡20分钟,促进血液循环。

冰敷适用于急性肌肉酸痛,每次15分钟间隔2小时。热敷适合慢性疲劳,用粗盐热敷包敷于肩颈部位。脉冲理疗仪通过低频电流刺激,缓解深层肌肉紧张状态。

冥想训练每天20分钟,配合腹式呼吸降低皮质醇水平。音乐疗法选择60-80拍/分的舒缓曲目,α脑波音乐效果更佳。渐进式肌肉放松法从脚部开始逐部位收缩-放松,循环3次。

饮食宜多食山药、莲子等健脾食材,避免生冷油腻。太极拳、八段锦等柔缓运动可维持机体活力,每周3次每次30分钟。睡前热水泡脚加入生姜片,水温维持42℃左右,配合涌泉穴按摩效果显著。长期疲劳者需监测肌酸激酶指标,必要时进行中医体质辨识调理。

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-04

2024-04-04