孩子耍脾气的教育方法包括情绪识别、规则建立、正向引导、冷处理、转移注意力。

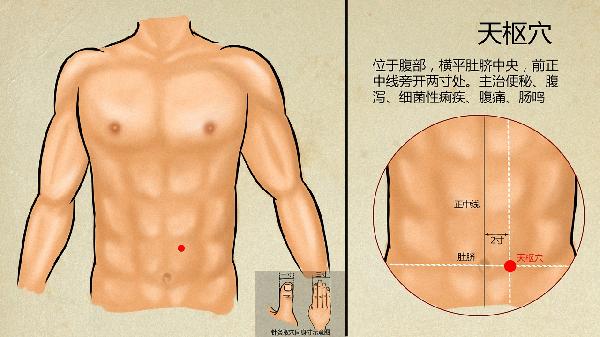

孩子发脾气多因需求未被满足或情绪表达能力不足。中医认为肝气郁结可能加重情绪波动,可配合按揉太冲穴疏肝理气。家长需观察孩子发脾气前的征兆,如皱眉、跺脚,及时蹲下平视沟通,避免情绪升级。记录每次发脾气的时间、诱因,帮助识别规律。

明确告知行为边界,如"生气可以说出来,不能打人"。采用三明治沟通法:先肯定情绪妈妈知道您很生气,再强调规则但摔东西会伤到人,最后提供选择您可以撕这张纸或捶打枕头。配合菊花枸杞茶清心火,适合易怒体质的孩子。

当孩子平静表达需求时立即给予表扬,强化积极行为。中医情志疗法中"喜胜怒",可通过挠痒痒、扮鬼脸等游戏化解紧张。准备情绪卡片让孩子指认感受,逐步培养情绪词汇量。避免在饭前或睡前等易躁时段进行严肃教育。

对安全范围内的哭闹可短暂忽视,待声调降低后介入。期间家长保持中性表情,避免眼神接触刺激情绪。事后用温水毛巾敷孩子额头印堂穴,配合轻柔的头部按摩帮助镇静。注意冷处理时间按年龄计算1岁1分钟,超时需主动破冰。

利用孩子注意力易转移的特点,突然指向窗外或改变声调引起好奇。准备"冷静盒"放入嗅吸瓶薰衣草精油、减压捏捏乐等感官玩具。中医五行理论中"土克水",脾主思,可通过捏彩泥、数豆子等土性活动稳定情绪。

日常饮食多选用莲子、百合、小米等安神食材,避免辛辣燥热食物。每天保证1小时户外活动,特别是赤脚踩草地涌泉穴接地气。睡前做"蝴蝶抱"呼吸练习,双手交叉轻拍肩膀配合深呼吸。长期脾气暴躁伴随咬指甲、夜啼等症状,需排查铅超标或肝火亢盛等病理因素。教育过程中家长需保持情绪稳定,肝郁气滞者可饮用玫瑰陈皮茶,避免形成恶性循环。

2025-05-02

2025-05-02

2025-05-02

2025-05-02

2025-05-02

2025-05-02

2025-05-02

2025-05-02

2025-05-02

2025-05-02