身体又寒又热又湿需调和阴阳、祛湿健脾,可通过中药调理、饮食调整、艾灸拔罐、运动导引、起居调护改善。

寒热错杂夹湿多因脾虚湿盛、阴阳失调,可选用半夏泻心汤调和寒热,平胃散燥湿健脾,或藿香正气散解表化湿。湿热明显加黄芩、栀子,寒重加干姜、肉桂,需中医辨证后调整剂量。成药可选附子理中丸寒重、二妙丸湿热等。

避免生冷油腻加重湿寒,湿热体质减少辛辣烧烤。推荐薏苡仁赤小豆粥利水渗湿,生姜红枣茶温中散寒,冬瓜荷叶汤清热化湿。日常可食用山药、茯苓、白扁豆等健脾食材,烹调时加入砂仁、豆蔻等芳香化湿调料。

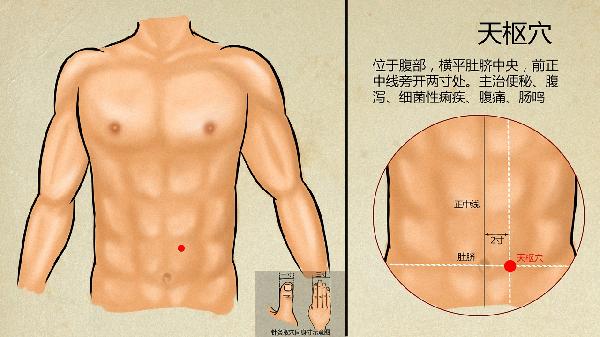

艾灸关元、足三里等穴位温阳散寒,配合背部膀胱经走罐祛湿。寒热交错者可先刮痧大椎、曲池清热,再艾灸中脘、神阙温里。每周2-3次,注意灸后避风,阴虚火旺者慎用。

八段锦"调理脾胃须单举"动作强化运化功能,太极拳云手式促进气机升降。每天晨起练习五禽戏虎戏振奋阳气,傍晚散步微汗排湿。避免剧烈运动耗气,游泳后及时擦干防外湿入侵。

保持居室通风除湿,睡眠避开潮湿环境。三伏天可贴敷脾俞、肾俞穴位冬病夏治。夜间泡脚用艾叶+花椒驱寒,水温40℃左右。情绪上忌忧思过度伤脾,可通过冥想、书法静心调神。

长期调理需注意季节变化,春季侧重疏肝健脾,夏季重点清热利湿,秋冬温补脾肾。寒热湿夹杂者忌盲目进补,膏方需配伍苍术、陈皮等运脾药。养成记录舌苔、二便习惯帮助判断体质变化,症状持续或加重需排查糖尿病、甲状腺功能异常等基础疾病。配合足三里穴位按摩、晨起叩齿吞津等养生小技巧,逐步恢复机体自我调节能力。

2025-01-13

2025-01-13

2025-01-13

2025-01-13

2025-01-13

2025-01-13

2025-01-13

2025-01-13

2025-01-13

2025-01-13