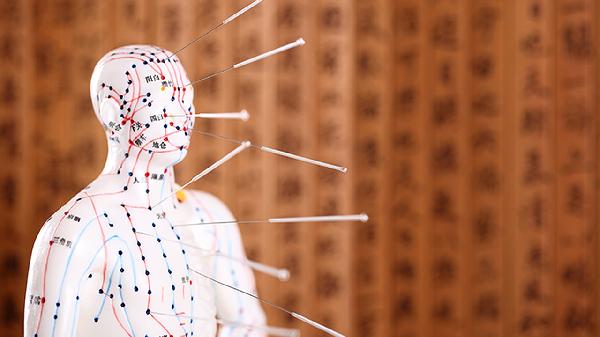

针灸治疗在规范操作下极少发生传染病传播,主要风险因素包括针具消毒不彻底、操作环境不洁、施术者手部卫生不足、重复使用一次性针具以及患者免疫力低下等。

传统金属针具若未达到高温高压灭菌标准,可能残留乙肝病毒、丙肝病毒等病原体。正规医疗机构现多采用一次性无菌针灸针,从源头上切断传播途径。世界卫生组织数据显示,1980年代前因针具重复使用导致的血源性传染病案例已随一次性针具普及大幅减少。

治疗场所空气流通差、床单敷料未及时更换可能增加金黄色葡萄球菌等接触传播风险。中医诊疗机构需符合医疗机构消毒技术规范要求,治疗床单位应做到一人一换,诊室每日紫外线消毒不少于1小时。

操作前未执行七步洗手法或戴无菌手套,可能将表皮葡萄球菌等常驻菌群带入针孔。中国针灸学会建议施针前应用75%酒精棉球消毒术者手指接触部位,每治疗一位患者后重新消毒。

个别违规重复使用包装破损的一次性针具可能造成交叉感染。国家中医药管理局明确规定,所有一次性针灸针必须当场销毁并登记,针体弯曲度超过15度即应报废。

艾滋病患者、化疗期肿瘤患者等特殊人群,针灸后局部感染风险较常人高3-5倍。这类人群建议优先选用无创的艾灸、推拿等疗法,必须针刺时应加强术前皮肤消毒并缩短留针时间。

选择具有医疗机构执业许可证的正规中医机构进行针灸治疗,确认使用独立包装的一次性针具,观察施术者是否执行标准消毒流程。治疗后24小时内避免针孔接触生水,可饮用黄芪红枣茶增强卫气,局部出现红肿热痛应及时就医。日常保持适度八段锦练习能提升正气,降低外邪侵袭概率。

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09

2025-06-09