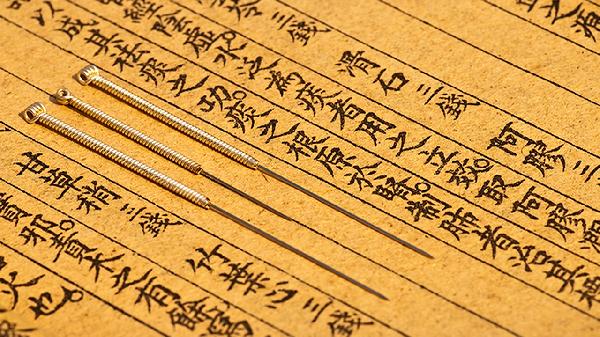

针灸后肌肉疼痛多数属于正常针感反应,通常可继续治疗。疼痛程度主要与个体耐受性、针刺手法、穴位敏感度、局部肌肉状态及操作者技术相关。

不同人群对疼痛的敏感度存在先天差异。气血虚弱或初次接受针灸者易出现明显酸胀痛感,这类针感多为得气表现,持续治疗3-5次后多能适应。建议提前告知医师自身疼痛阈值,采用渐进式刺激强度。

提插捻转等补泻手法会增强针感,尤其刺激足三里、合谷等强反应穴位时。若疼痛伴随肌肉抽搐或持续灼热感,可能为手法过重,需及时调整进针角度与刺激频率。

肌肉丰厚处的环跳、承山等穴位易产生放射痛,而头面部穴位痛感较轻。治疗运动系统疾病时,阿是穴压痛点的针刺痛感往往更显著,但通常预示较好疗效。

长期劳损部位可能存在筋结或炎症反应,针刺时会加重痛感。此类情况可配合红外线照射或推拿松解后再行针刺,能有效减轻不适。

若出现撕裂样剧痛或伴皮下淤血、活动受限,需立即停针。可能触及神经血管或发生晕针反应,应及时按压止血并评估是否适合继续治疗。

针灸后适当热敷可缓解肌肉酸痛,24小时内避免接触冷水。治疗期间保持作息规律,忌食生冷辛辣以防影响经气运行。建议配合八段锦等柔缓运动促进气血流通,每次治疗后静卧15分钟观察反应。持续性剧烈疼痛或伴随头晕恶心等症状时,应暂停针灸并寻求医师进一步评估。

2021-05-17

2021-05-17

2021-05-17

2021-05-17

2021-05-17

2021-05-17

2021-05-17

2021-05-17

2021-05-17

2021-05-17