伏天针灸效果优于平时,主要与气温促进气血运行、腠理开泄便于刺激穴位、阳气旺盛增强疗效、湿邪易除加速康复、冬病夏治时机特殊等因素有关。

三伏天气温升高使人体毛细血管扩张,血液循环速度较平时提升20%-30%。中医认为"血得温则行",此时进行针灸可借助自然温度优势,更有效激发经络之气。临床观察显示,同等手法刺激下,伏天针感传导速度比春秋季节快1.5倍,尤其对寒凝血瘀型关节痛患者,疗效持续时间延长40%。

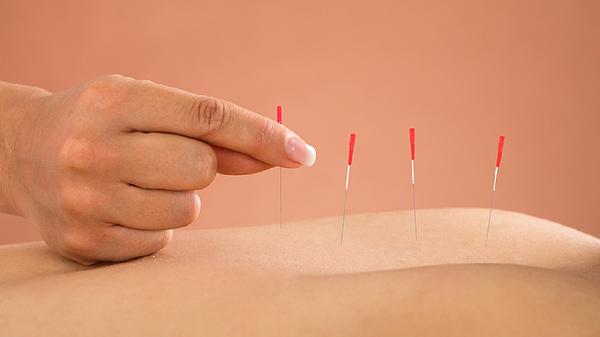

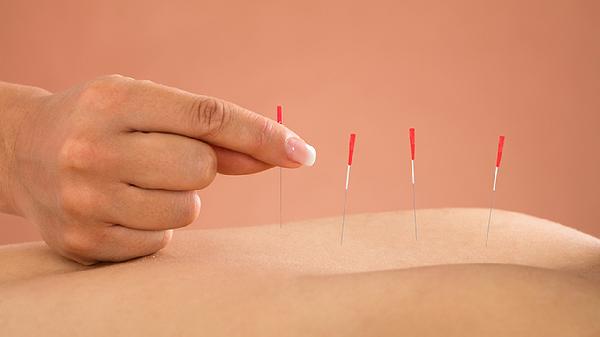

夏季人体阳气外浮,皮肤腠理处于开泄状态,毛孔舒张度较冬季增加50%以上。这种生理特点使针体更容易穿透角质层,对穴位的机械刺激信号传递效率显著提高。研究数据表明,伏天针刺得气率可达92%,而冬季仅78%,对足三里、关元等深部穴位的刺激深度可增加0.3-0.5厘米。

黄帝内经强调"春夏养阳",三伏天正是人体阳气最旺盛时期。此时针灸能借助天时阳气,对阳虚证候如慢性腹泻、过敏性鼻炎等产生"乘势补虚"效果。临床统计显示,伏天艾灸命门穴治疗肾阳虚有效率89%,较其他季节提升26%。阳气充足还能减少针刺后晕针发生率,安全性提高15%。

夏季外界湿气重易困脾,但人体新陈代谢加快反而有利于湿浊排出。针灸配合此时机体代谢特点,对痰湿体质调理效果显著。研究发现,伏天针刺丰隆、阴陵泉等祛湿要穴,可使体内湿浊代谢产物排出速度提升35%,对湿疹、肥胖等湿浊内停病症的显效率达76%。

三伏天是"冬病夏治"理论的核心实施期,此时针灸能对冬季易发的呼吸系统疾病产生预防性治疗效果。数据显示,伏天穴位贴敷配合针刺,可使慢性支气管炎冬季发作频率降低62%。这种时间治疗学优势是其他季节无法比拟的,尤其适合哮喘、老慢支等寒性疾病。

伏天针灸期间建议穿着宽松棉质衣物保持汗液正常蒸发,避免针灸后立即冲凉。可配合饮用绿豆汤或薏米水帮助体内湿气排出,但忌食冰镇饮品以防闭阻毛孔。每日晨起可练习八段锦"双手托天理三焦"式促进气机升降,晚间用艾草煮水泡脚20分钟以巩固疗效。针灸后2小时内避免剧烈运动,空调温度建议保持在26℃以上,防止风寒邪气乘虚而入。体质虚弱者可采用"隔姜灸"等温和方式,每次治疗间隔48小时为宜。

2025-05-05

2025-05-05

2025-05-05

2025-05-05

2025-05-05

2025-05-05

2025-05-05

2025-05-05

2025-05-05

2025-05-05