中医针灸疗法可通过调节气血、扶正祛邪缓解感染性疾病的发热、乏力、咳嗽等全身症状,常用穴位有大椎、曲池、合谷、足三里、肺俞。

大椎穴位于第七颈椎棘突下凹陷处,为督脉与手足三阳经交会穴。针刺大椎能疏风解表退热,对感染初期出现的恶寒发热、头痛项强有显著效果。临床常配合风池、外关等穴位,通过刺激神经-内分泌-免疫网络调节体温中枢,促进炎症因子清除。操作时采用泻法,留针时间不宜过长。

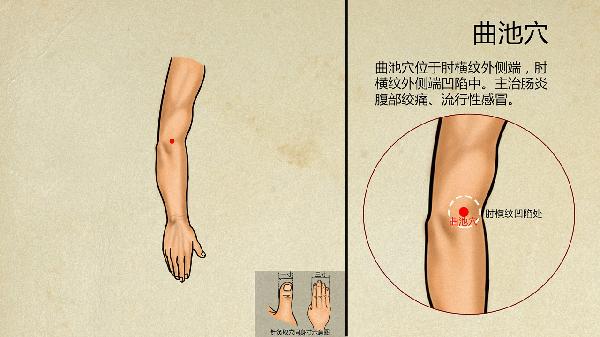

手阳明大肠经合穴曲池位于肘横纹外侧端,具有清热解表、通络止痛功效。针对感染性疾病伴随的咽喉肿痛、肢体酸痛等症状,针刺曲池可降低血清TNF-α等促炎因子水平。与合谷穴配伍使用能增强机体抗病毒能力,对呼吸道感染引起的全身不适尤为适用。操作时注意避开肘部血管。

作为手阳明大肠经原穴,合谷位于第一、二掌骨间凹陷处。针刺该穴位可双向免疫调节,既能抑制过度炎症反应,又能增强吞噬细胞活性。对于反复感染导致的疲倦乏力、食欲不振等正气不足表现,配合足三里施行补法可改善能量代谢。孕妇及体质虚弱者需谨慎使用。

足阳明胃经合穴足三里位于犊鼻下三寸,是强壮保健要穴。持续低热、消化功能紊乱等感染后期症状,通过艾灸足三里能促进胃肠蠕动和营养吸收,提高血清免疫球蛋白含量。与中脘穴配伍可加速组织修复,恢复期每周隔姜灸三次效果更佳。糖尿病患者需控制灸疗温度。

足太阳膀胱经肺俞穴在第三胸椎棘突旁开1.5寸,主治呼吸系统感染相关症状。针刺肺俞能改善肺通气功能,缓解咳嗽气促,调节Th1/Th2细胞平衡。对于慢性感染导致的盗汗、午后潮热,可配合膏肓穴采用平补平泻法。操作时注意进针角度,避免造成气胸。

感染性疾病恢复期建议配合八段锦、五禽戏等传统导引术调节气息,饮食宜选择百合银耳羹、山药粥等滋阴润肺之品,避免辛辣燥热食物。保持作息规律,每日用艾叶煮水沐足可促进血液循环。若出现持续高热、意识障碍等急重症候,须立即结合现代医学手段综合干预。针灸治疗需由专业医师根据证候特点进行个体化配穴,不建议自行操作。

2022-05-19

2022-05-19

2022-05-18

2022-05-18

2022-05-18

2022-05-18

2022-05-18

2022-05-18

2022-05-18

2022-05-18