针刺疗法主要包括毫针、三棱针、皮肤针、皮内针和电针五种类型,操作时需注意消毒规范、体位选择、针刺深度、晕针预防及禁忌症识别五大事项。

针刺前需对施针部位、针具及操作者双手进行严格消毒。皮肤使用75%酒精棉球螺旋式擦拭,针具建议采用一次性灭菌针,重复使用针具需高温高压消毒。消毒不彻底可能导致局部感染或血源性传染病传播,糖尿病患者等免疫力低下人群更需谨慎。

根据针刺部位选择仰卧、俯卧或坐位等稳定体位。针刺面部建议采用半卧位,腰背部施针需俯卧位垫软枕。体位不当可能引起晕针或弯针,尤其老年人及高血压患者应避免突然改变体位。

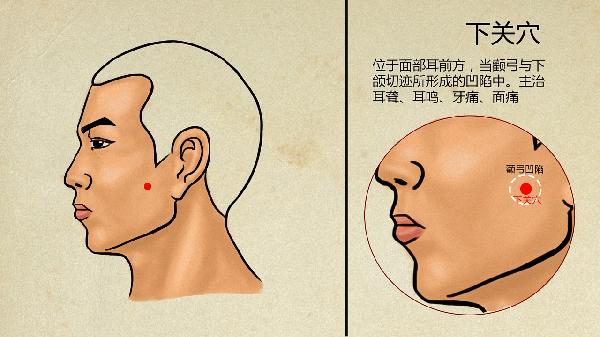

不同部位进针深度差异显著,头面部穴位通常斜刺0.3-0.5寸,四肢穴位可直刺1-1.5寸。胸背部穴位需掌握"斜刺浅进"原则,避免伤及肺脏。孕妇腰骶部、幼儿囟门区等特殊部位禁止深刺。

初次接受针刺者宜采取卧位,施针前后避免空腹或过饱。出现面色苍白、冷汗等晕针先兆时,应立即起针并按压人中穴。晕针多与紧张、疲劳或体质虚弱有关,可通过沟通缓解患者焦虑情绪。

凝血功能障碍、皮肤溃疡、恶性肿瘤局部禁止针刺。过度饥饿、醉酒及剧烈运动后暂缓施治。特殊人群如孕妇合谷穴、三阴交穴等敏感穴位需慎刺,安装心脏起搏器者禁用电针疗法。

实施针刺疗法后建议保持针孔清洁干燥,24小时内避免接触生水。可配合艾灸神阙、足三里等穴位增强疗效,但不宜立即进行剧烈运动或蒸桑拿。日常可饮用黄芪红枣茶补益气血,练习八段锦"两手托天理三焦"式促进经络畅通。若出现持续皮下淤血或异常疼痛,应及时就医排查。

2025-01-08

2025-01-08

2025-01-08

2025-01-08

2025-01-08

2025-01-08

2025-01-08

2025-01-08

2025-01-08

2025-01-08