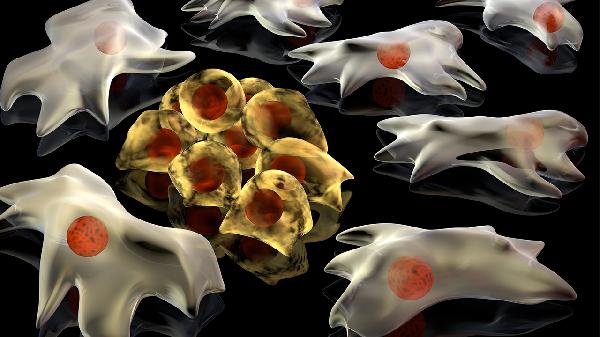

美洲锥虫病主要通过锥蝽叮咬传播,其他传播途径包括输血、母婴垂直传播、器官移植和食用被污染食物。锥蝽是主要传播媒介,其粪便中的克氏锥虫可通过皮肤伤口或黏膜侵入人体。

锥蝽是美洲锥虫病的首要传播媒介,属于猎蝽科昆虫,夜间活动并嗜吸人血。叮咬时锥蝽会将含有克氏锥虫的粪便排泄在皮肤表面,寄生虫通过叮咬伤口或黏膜侵入人体。锥蝽多栖息于土坯房缝隙或棕榈树叶中,在拉丁美洲农村地区传播风险较高。被叮咬后局部可能出现红肿的恰加斯结节,需及时清洁消毒。

输入含有克氏锥虫的血液或血液制品可导致传播,潜伏期可达数周。流行区献血者需进行血清学筛查,血库应对血液实施病原体灭活处理。急性期感染者血液中寄生虫含量高,输血传播概率较大。接受输血后出现持续发热或肝脾肿大需警惕。

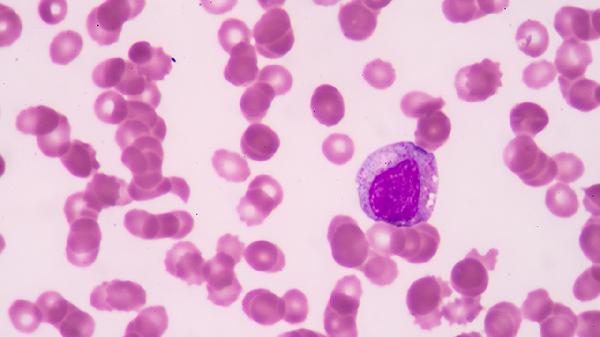

妊娠期原虫血症孕妇可能通过胎盘将克氏锥虫垂直传播给胎儿,导致流产、早产或新生儿先天性感染。感染孕妇需接受硝呋莫司等药物治疗以降低传播风险。新生儿可能出现低体重、肝脾肿大或神经系统症状,需通过显微镜检或PCR确诊。

接受来自感染者的心脏、肾脏等器官移植可能导致受体感染,供体需进行血清学及PCR检测。免疫抑制剂使用会加速寄生虫增殖,移植后需定期监测克氏锥虫抗体。心脏移植患者可能出现移植器官再感染导致心肌炎。

食用被锥蝽粪便污染的甘蔗汁、水果等食物可能经消化道感染,巴西曾暴发多起食源性疫情。寄生虫可穿透口腔或胃肠黏膜进入血液循环,需加强食品卫生监管。急性期可能出现颜面水肿、发热等罗曼尼亚征表现。

预防美洲锥虫病需改善居住环境减少锥蝽滋生,使用蚊帐防止叮咬,避免饮用未灭菌的鲜榨果汁。流行区居民应定期进行血清学筛查,孕妇及免疫功能低下者需加强防护。出现不明原因发热或心脏扩大时应及时就医检测克氏锥虫抗体,早期使用苯并咪唑类药物治疗可有效控制病情进展。

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26

2025-06-26