中医针刺治疗需严格遵循无菌操作、体质辨识、穴位禁忌、施针手法和术后护理等注意事项。针刺疗法通过刺激经络穴位调节气血,但操作不当可能引发晕针、感染或气胸等风险。

针刺前需对皮肤、针具及操作环境进行彻底消毒,使用一次性无菌针具可避免交叉感染。糖尿病患者或免疫力低下者更需加强消毒措施,防止局部感染。施针者操作前应规范洗手,避免触碰已消毒的针体部位。

孕妇、严重心脏病患者及凝血功能障碍者慎用针刺。空腹或过度疲劳时易出现晕针现象,建议治疗前进食清淡食物。对疼痛极度敏感者可选择细针或配合艾灸等温和疗法。

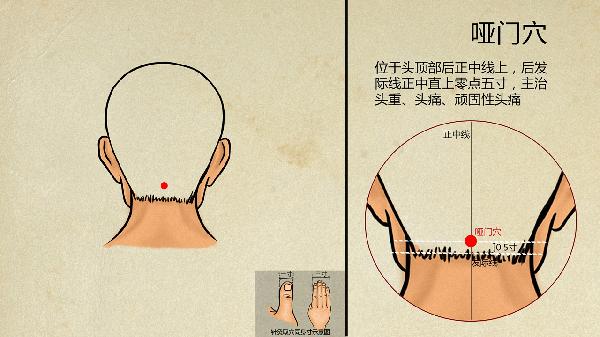

孕妇禁刺合谷、三阴交等易引发宫缩的穴位,胸背部穴位需控制进针深度以防气胸。眼部及大血管周围穴位应由经验丰富的医师操作,儿童囟门未闭合时禁止头部针刺。

进针时需遵循快进慢捻原则,得气后根据虚实采用补泻手法。留针期间应密切观察患者面色及反应,出现心慌、冷汗等晕针先兆需立即起针。电针治疗需调节适当电流频率,避免肌肉过度收缩。

起针后按压针孔防止皮下出血,24小时内避免针刺部位接触冷水。治疗后宜静卧休息,忌食生冷辛辣食物。若出现局部淤青可热敷促进吸收,持续疼痛或肿胀需就医排查感染。

针刺后建议保持规律作息,适当饮用温补气血的桂圆红枣茶,避免剧烈运动导致气血耗散。治疗期间应记录身体反应,与医师保持沟通调整方案。慢性病患者需结合中药调理增强疗效,治疗频率根据个体差异一般每周2-3次为宜。特殊体质者实施针刺前建议进行经络检测,确保治疗安全有效。

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21